Анри Картье-Брессон характеризовал Марка Рибу, как «прирождённого геометра, у которого глаз, как компас» – нужны ли после этого дополнительные рекомендации? Впрочем, снимки мастера говорят за себя лучше иных славословий – многие из них стали иллюстрациями в учебниках по фотожурналистике. Шестьдесят лет через объектив камеры французского фотографа весь мир следил за самыми важными, порой недоступными для широкой общественности событиями.

Марк Рибу родился в 1923 году, чтобы, находясь в расцвете сил, стать свидетелем чудовищных преступлений и великих исторических сломов. На самом деле, выходец из семейства банкиров (сейчас владеющих небезызвестным брендом Danone) мог бы вероятно вполне безбедно првести жизнь перенимая бразды правления и навыки ведения бизнеса, но он сначала участвовал в движении Сопротивления, следом выучился на инженера, и только после этого хобби – фотография – стало для него профессией. Уехал из родного Лиона в Париж, где познакомился с другими мэтрами, чьи имена станут синонимами эпохи – Робертом Капой и Анри Картье-Брессоном. Приглашённый через два года в основанное ими престижнейшее агентство Magnum Photos, Марк и представить себе не мог, что через двадцать лет станет его президентом…

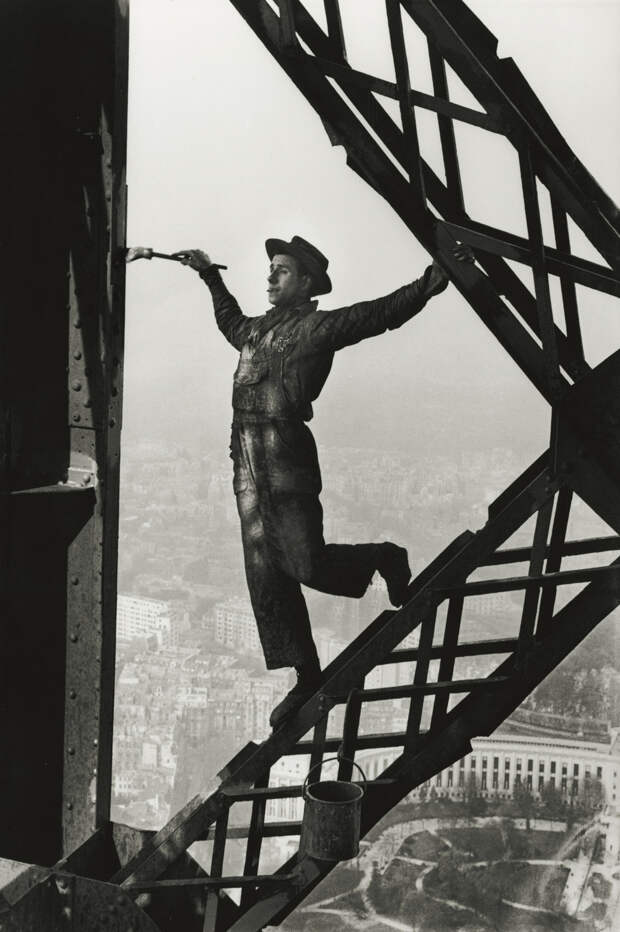

Маляр на Эйфелевой башне, 1953

Первым прославившим Рибу на весь мир фото, стало изображение маляра, который беззаботно, будто делая легкомысленное танцевальное па, без всякой страховки красит конструкцию Эйфелевой башни; взгляд его мечтателен и задумчив, а далеко внизу, в туманной дымке проступают очертания парижских улочек. Впоследствии Рибу говорил, что фотограф должен снимать так же легко и свободно. Фото купил журнал Life, окончательно закрепив реноме начинающего автора.

Следующее культовое фото было сделано уже в США на антивоенной демонстрации у стен Пентагона – Рибу увидел девушку, которая вышла на штыки оцепления военной полиции и принялась разговаривать с солдатами, направив навстречу острому металлу свежесорванный цветок. Это фото стало символом антимилитаризма, по сей день оставаясь одним из самых узнаваемых снимков 20 века. Позже Рибу будет снимать не менее резонансный Уотергейтский скандал, последнее выступление Черчилля, но сердце будет заставлять его неоднократно возвращаться на Восток – в Китай, Японию и Вьетнам.

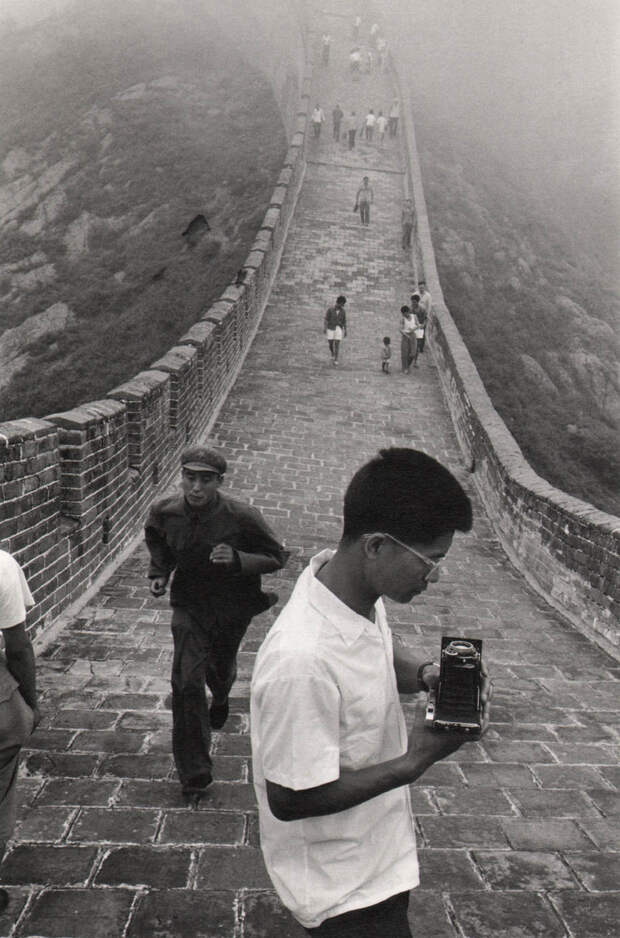

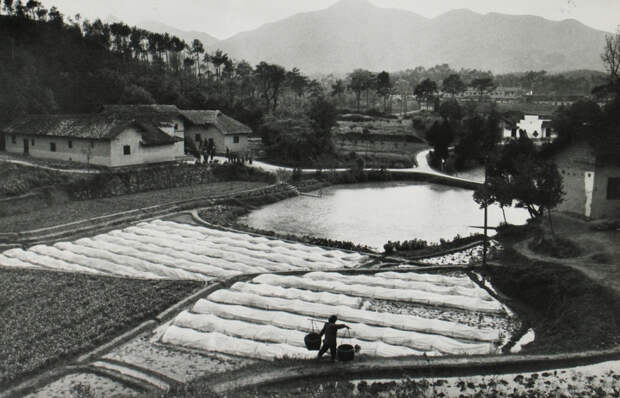

Хуаншань, Китай, 1982

Командировки забрасывали Рибу в самые удалённые и «неприступные» по разным причинам страны и регионы: он путешествовал по Северному Вьетнаму и Китаю, снимал их лидеров, когда те находились в состоянии отверженных для всего «цивилизованного» мира. Рибу же констатировал, что жизнь кипит всюду, даже там, где неподалёку рвутся снаряды, совсем как его соотечественник – Эдуард Буба – диаметрально удалённый от политики. В этом-то и кроется львиная доля успеха мастера – он был не только профессионалом репортажной съёмки, но запросто мог запечатлеть портрет, уличную фотографию или пейзаж, не теряя во вдохновении, а значит и в качестве.

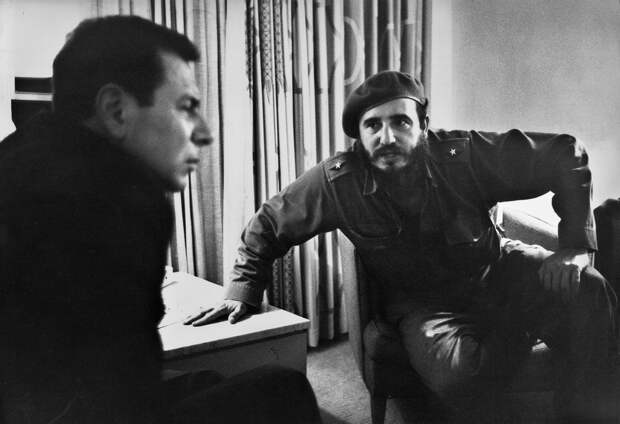

Рибу снимал не только Фиделя Кастро, Мао Цзэдуна или Хо Ши Мина, не одни лишь обезличенные демонстрации или митинги – он снимал, в первую очередь, людей. Поэтому толпа митингующих на его снимках, оставаясь цельной, так и норовит рассыпаться на галерею характерных портретов, а сам художник, сняв совершенно неплакатных вождей, спешит повернуть свой объектив в сторону играющих детей. Рибу, удивляясь сам, удивлял и мир, отмечая, что внешняя жёсткость режимов Китая, Вьетнама и СССР не мешает их гражданам радоваться жизни, любить, стремиться к знаниям. Контраст между великими историческими событиями и жизнью «непримечательных» людей, которые, подчас не понимая этого, являются не только их свидетелями, но и их участниками, создаёт неповторимую атмосферу снимков Марка Рибу.

Москва, СССР, 1960

Если у того же Буба гуманизм и толерантность, деликатность даже, были как будто врождёнными, то наш герой не стеснялся признаться, что понимание о схожести многих культур, об основополагающих, всеобщих принципах человечности, он обрёл благодаря многолетним командировкам по всем частям света. Может быть это даже честнее – не пытаться выразить с помощью снимка свою точку рения, а наоборот – в процессе съёмки понять, что же именно тебе нужно сейчас почувствовать и «сказать». По мнению Рибу, фотограф не должен и помышлять о том, чтобы своим снимком изменить мир или просто «передать сообщение»; нужно отбросить мессианство, ведь лучшие снимки рождаются, когда человек «просто живёт, общается с другими людьми, отринув предубеждения и оставаясь открытым». При этом, художник искренне верил в то, что именно культура и искусство могут сделать мир лучше, противопоставляя их деньгам, амбициям и зависти.

Кстати, рабочий подход роднит фотографа с двумя недавними нашими героями – Анри Картье-Брессоном и Валерием Щеколдиным. Как и именитый соотечественник в своём манифесте, Рибу настаивал на том, что фотограф, желающий сделать удачный кадр, должен стремиться стать невидимкой, однако, как советский коллега не мог удержаться перед соблазном даже желая сделать снимок, который будет «вмешательством в чужую частную жизнь». При этом, признавая необходимость постоянного саморазвития, Рибу утверждал, что одной только тренировки не достаточно, чтобы сделать блестящий кадр – возможно хороший, но не более того. Лишь звериное чутьё, именуемое талантом, позволяет фотографу «прыгнуть выше головы», предвидеть тот самый «решающий момент», молниеносно выстроить внутреннюю гармонию кадра и так далее.

За всю свою творческую карьеру (а Рибу продолжал работать даже в преклонные 80 лет, всё так же фанатично отдаваясь любимому делу) фотограф издал более тридцати книг, вышедших с 1959 по 1998 год. Выставки фотографий Рибу проходили, как в престижнейших выставочных центрах мира, вроде Нью-Йоркского Музея современного искусства, так и в экзотических на первый взгляд, но тесно связанных с карьерой мастера Сингапуре, Токио, Китае… Что и говорить про родную Францию? Снимки Рибу безошибочно узнают не только теоретики фотографии, но и простые люди, что служит безусловным знаком качества, долгосрочной его гарантией, признанием высочайшего мастерства.

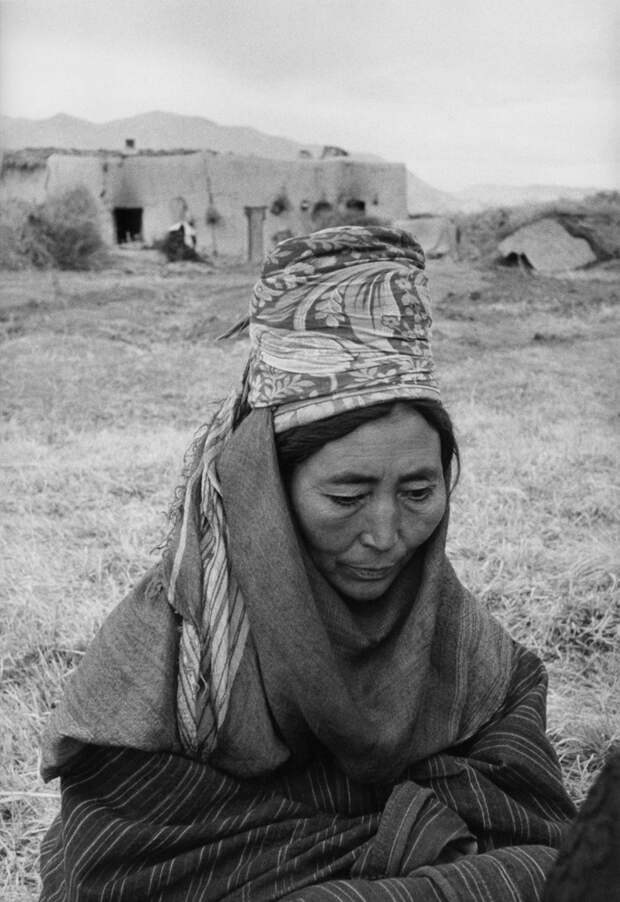

Граница Афганистана и Пакистана. 1956

Лондон, Англия, 1954

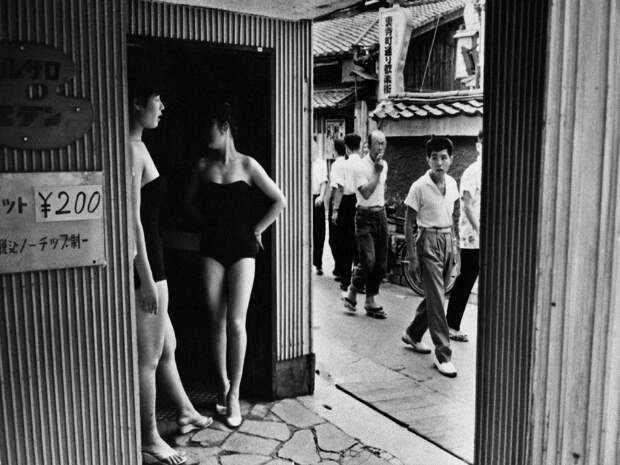

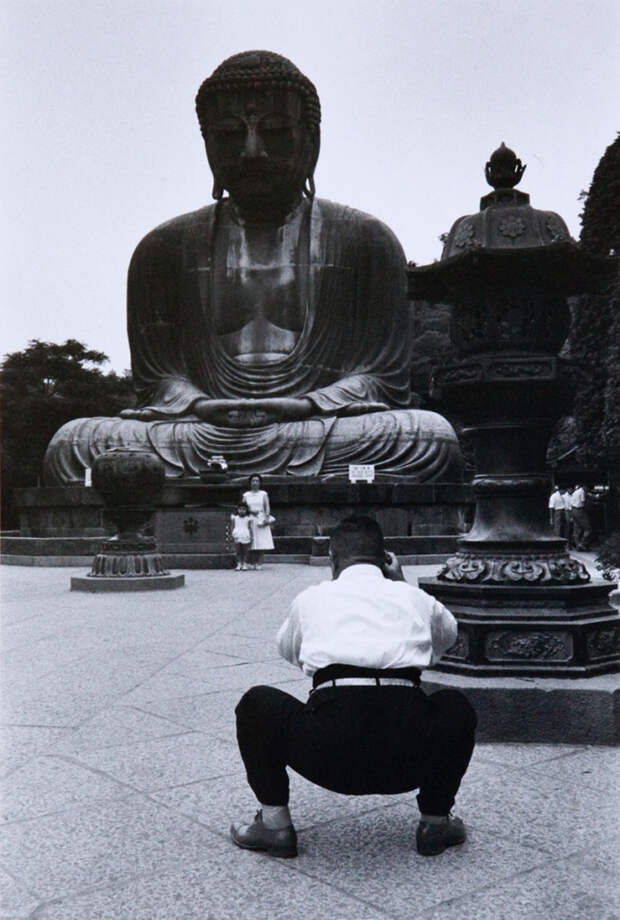

Япония, 1958

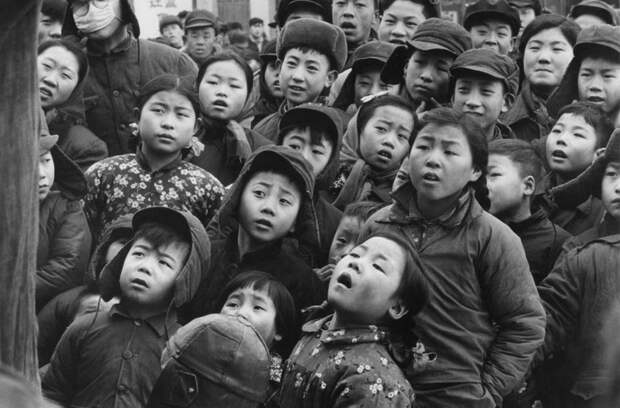

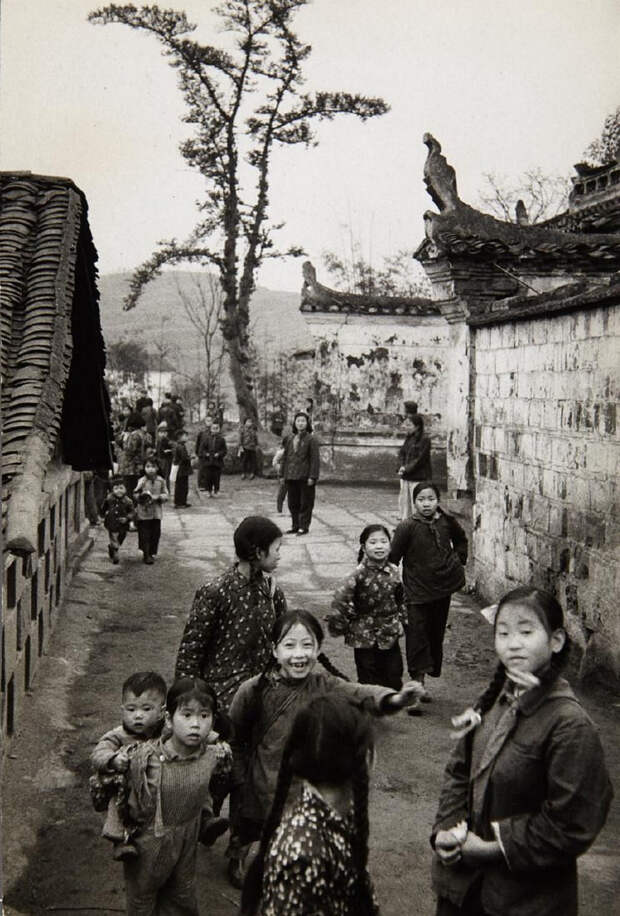

Китай, 1957

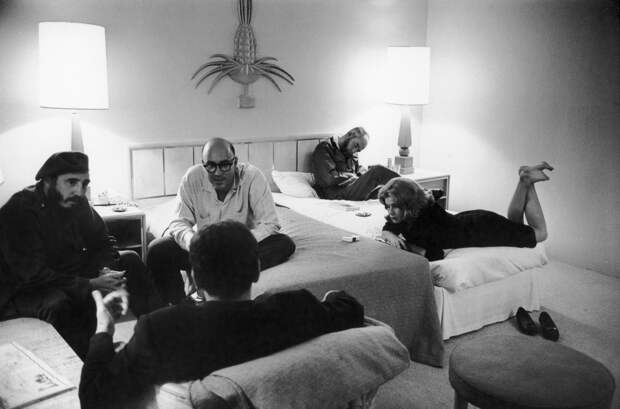

Фидель Кастро, Куба, 1963

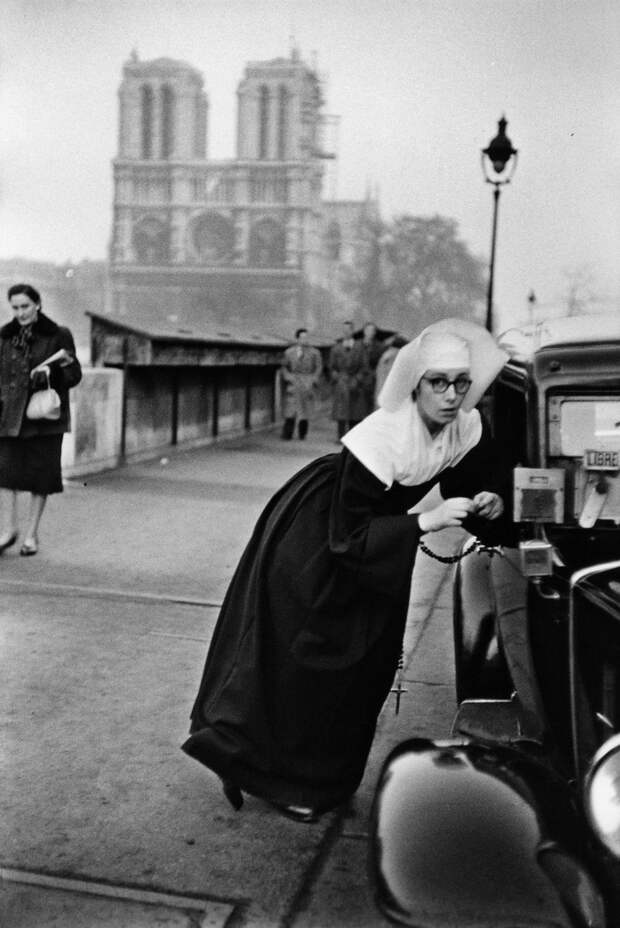

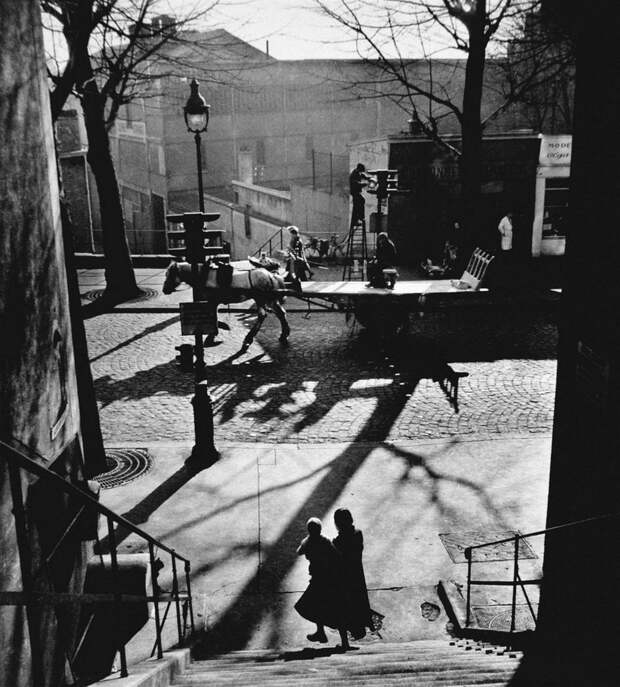

Париж, Франция, 1953

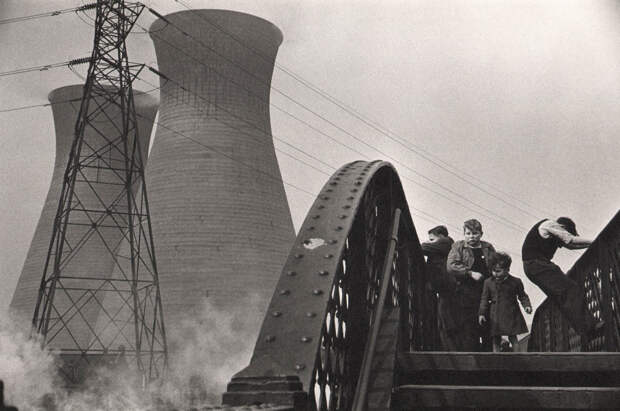

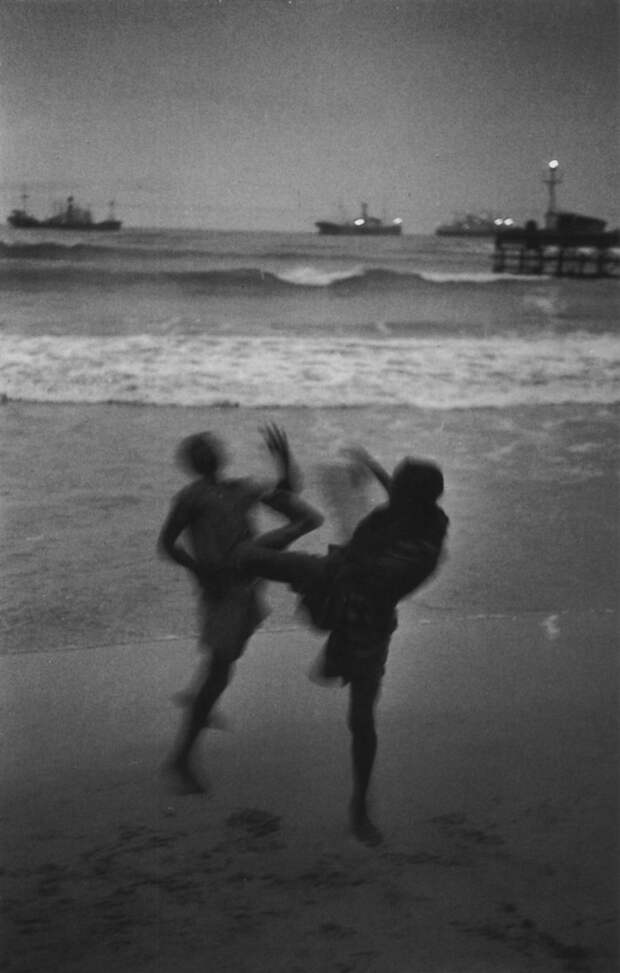

Блэкпул, Англия, 1954

Вьетнам, 1969

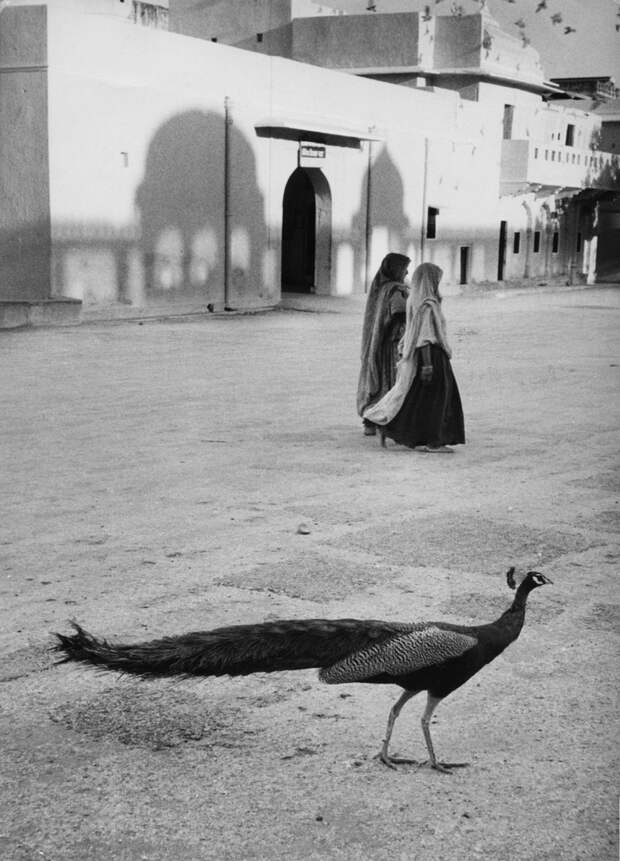

Празднование независимости Алжира. Алжир, 1962

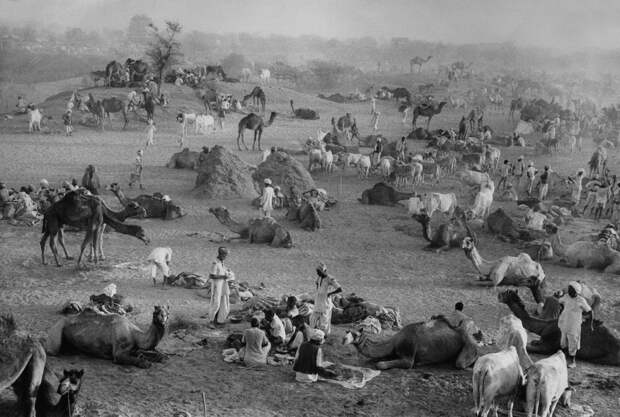

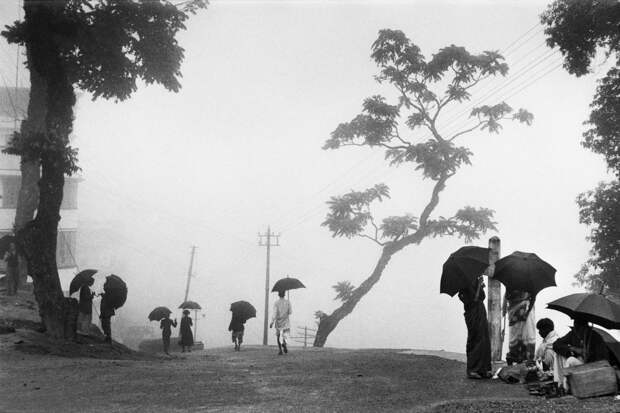

Индия, 1956

Девушка с цветком, Демонстрациия против войны во Вьетнами, Вашингтон, 1967

Югославия, 1953

Китай, 1957

Вашингтон, 1967

Празднование независимости Алжира, Алжир, 1962

Камбоджа, 1990

Япония, 1958

Камбоджа, 1994

Лондон, Англия, 1954

Фидель Кастро, Куба, 1963

Камбоджа, 1994

Лондон, Англия, 1954

Индия, 1956

Индия, 1956

Хо Ши Мин, Вьетнам, 1969

Гестатория Павла VI, Ватикан, 1970

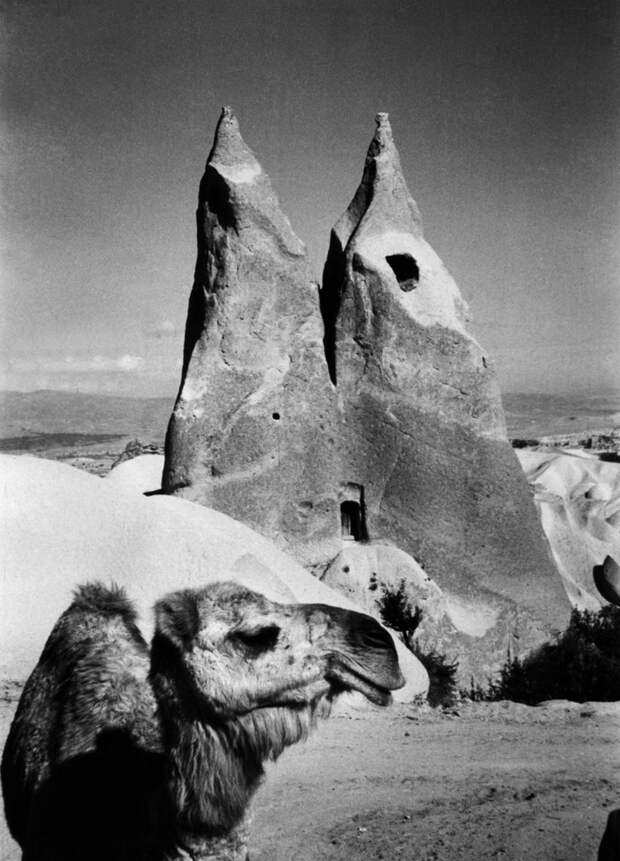

Турция, 1955

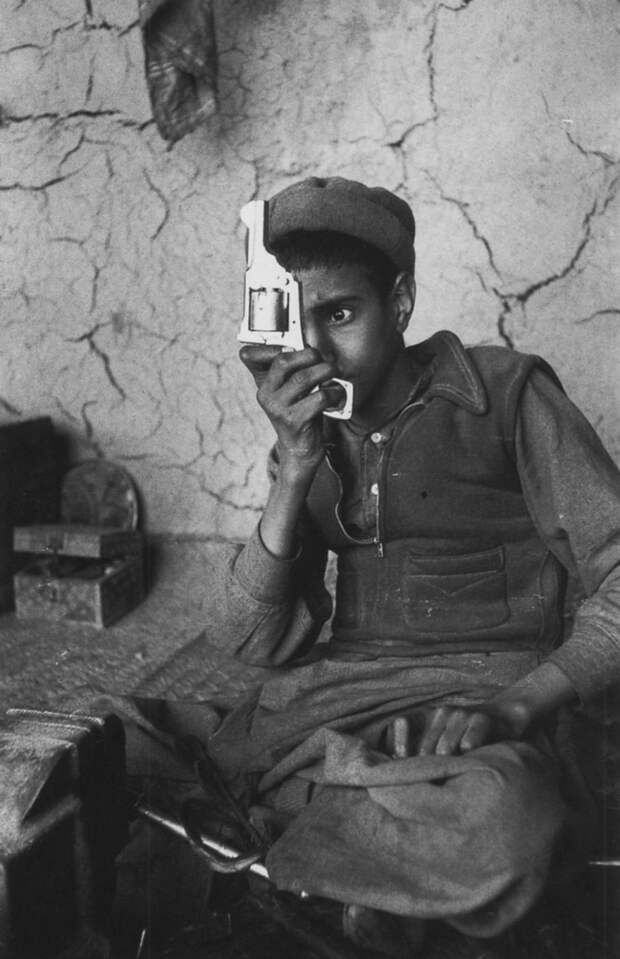

На границе Афганистана и Пакистана, 1956

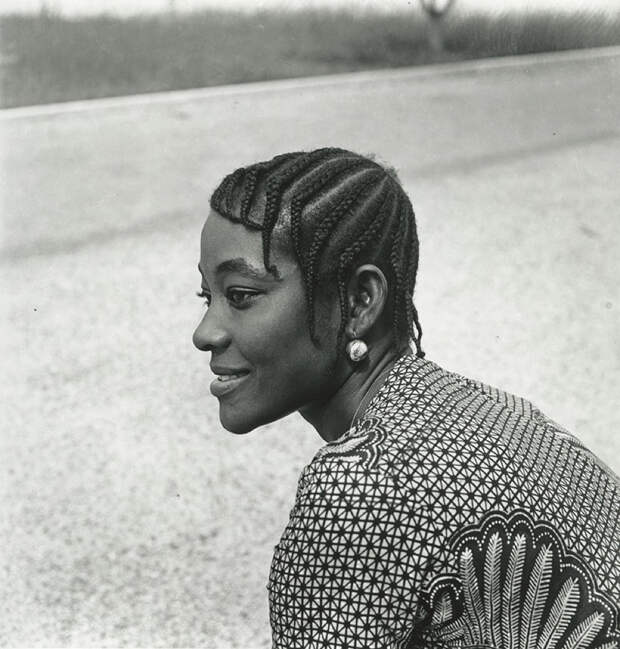

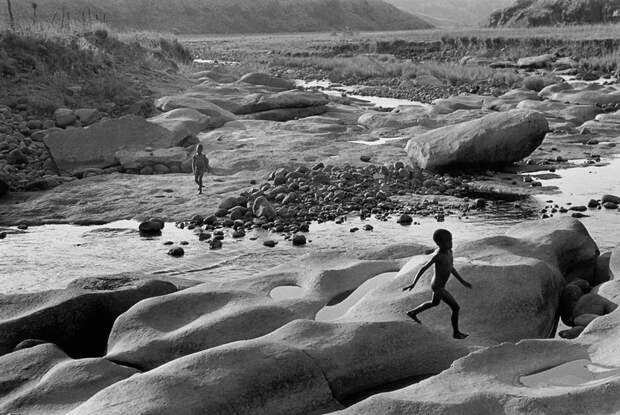

Аккра, Гана, 1960

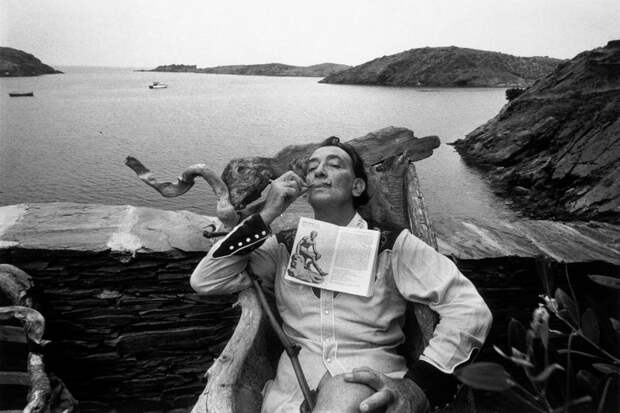

Сальвадор Дали, Кадакес, Испания, 1963

Женский протест против хиджабов, Иранская революция, 1979

Забастовка докеров, Англия, 1954

Уотергейтское дело в суде, Вашингтон, 1973

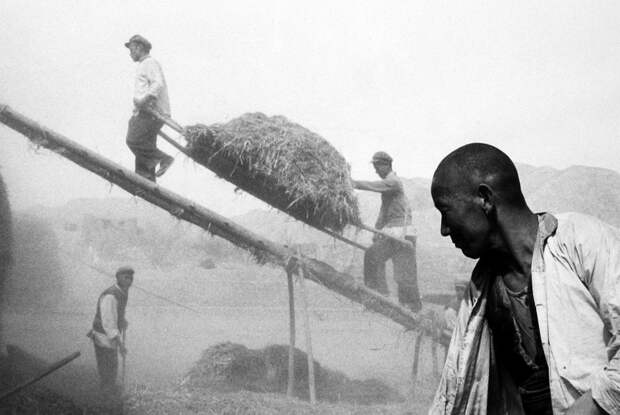

Китай, 1957

Югославия, 1953

Индия, 1956

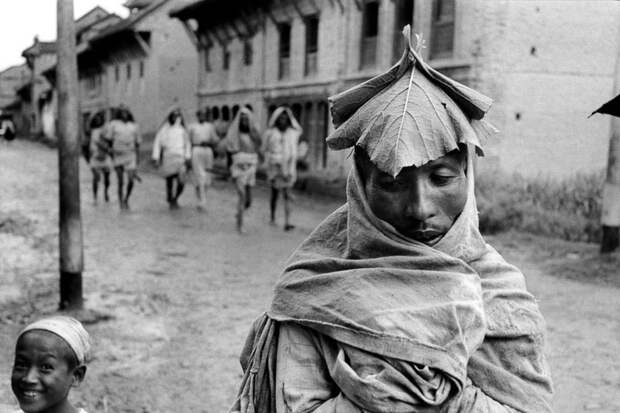

Непал, 1956

Голландия, 1994

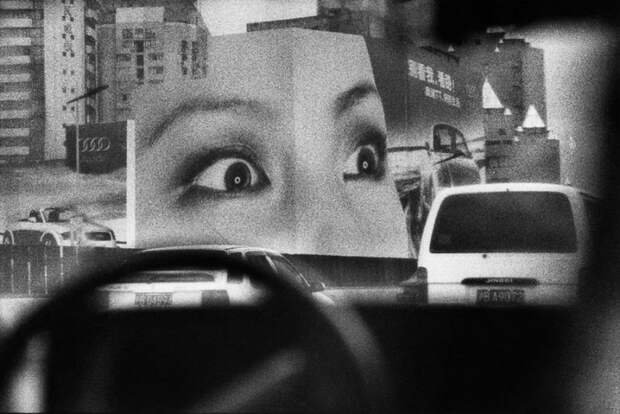

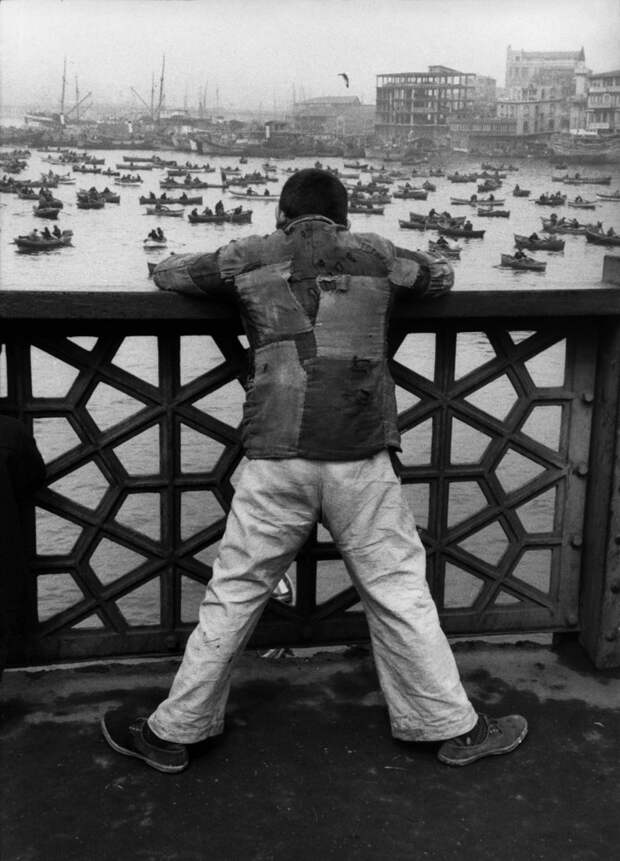

Шанхай, 2002

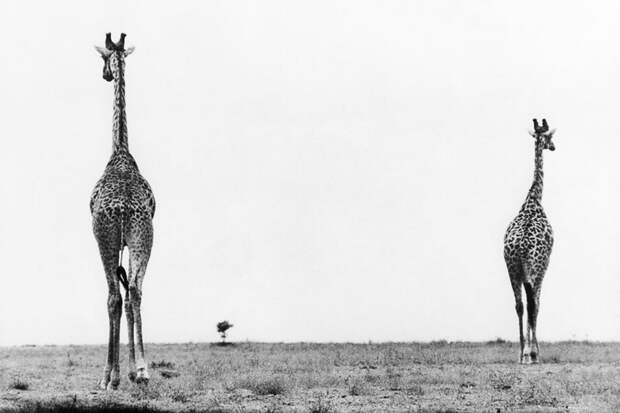

Кения, 1961

Индия, 1956 год

Свежие комментарии