«Одной картины я хотел быть вечно зритель»писал А.С.Пушкин.

Что это за картина, смотреть на которую можно вечно, но вовек нельзя насмотреться?

Когда меня приглашают на выставку современного искусства или агитируют за очередную из бесчисленных инсталяцию типа кучки дрэка посередине зала, я отшучиваюсь: « ОК, загляну лет через 500. Если это – искусство – всё ещё будет в тренде». Так и есть, потому что сейчас, в XXI веке, я всё никак не налюбуюсь на сокровища Высокого Возрождения.

Мы посетим славный город восточной Германии Дрезден только затем, чтобы отправиться в знаменитую Галерею Старых мастеров и насладиться шедевром мировой живописи.

“Красота спасёт мир”Фёдор Достоевский

Эта крылатая фраза относится, увы, не к нам, тварям дрожащим, со своими жлобскими понятиями о красоте, а к бессмертному творению гения, воплотившему античные каноны прекрасного в духовный идеал христианства.

У гения было земное имя – Рафаэль Санти (1483 - 1520).

И как случилось, что шедевр итальянского высокого возрождения, созданный в далёком 1513 году, находится сегодня в немецком городе Дрезден?

Дело было так...

В начале XVI века Рим вел тяжелую войну с Францией за обладание северными землями Италии.

Фортуна была на стороне папских войск, и малые города к востоку от современного Милана дружно отходили под юрисдикцию Рима.

Судьба Пьяченцы также была предопределена. Здесь находился монастырь Святого Сикста — покровителя рода Ровере, к которому принадлежал понтифик Юлий II.

Поэтому Пьяченца была не просто трофеем, новой территорией. Еще будучи кардиналом, Юлий собирал средства для строительства часовни, где хранились мощи Святого Сикста и Святой Варвары. Он любил эту землю, и в 1512 году, завладев Пьяченцей, Юлий II решил в знак особой папской милости презентовать монастырю Святого Сикста в Пьяченце заалтарный образ для капеллы.

Папский заказ получил Рафаэль Санти.

Сикстинская Мадонна

Этот алтарный образ - последняя из крупных работ Рафаэля, чей гений нашёл себя в стремлении к божественному, к преобразованию земного, человеческого в вечное, нетленное.

Художнику заказ пришёлся по душе: он позволял насытить картину символами, важными для самого Рафаэля. Живописец был гностиком — приверженцем позднеантичного религиозного течения, опиравшегося на Ветхий Завет, восточную мифологию и ряд раннехристианских учений.

Гностики из всех магических чисел особо чтили шестерку (именно на шестой день, по их учению, Бог создал Иисуса), а Сикст как раз переводится как «шестой». Рафаэль решил обыграть это совпадение.

Я опираюсь на мнение итальянского искусствоведа Маттео Фицци, который считает, что композиционно шесть фигур на картине образуют магический шестиугольник, как бы распечатанный с двух сторон конверт.

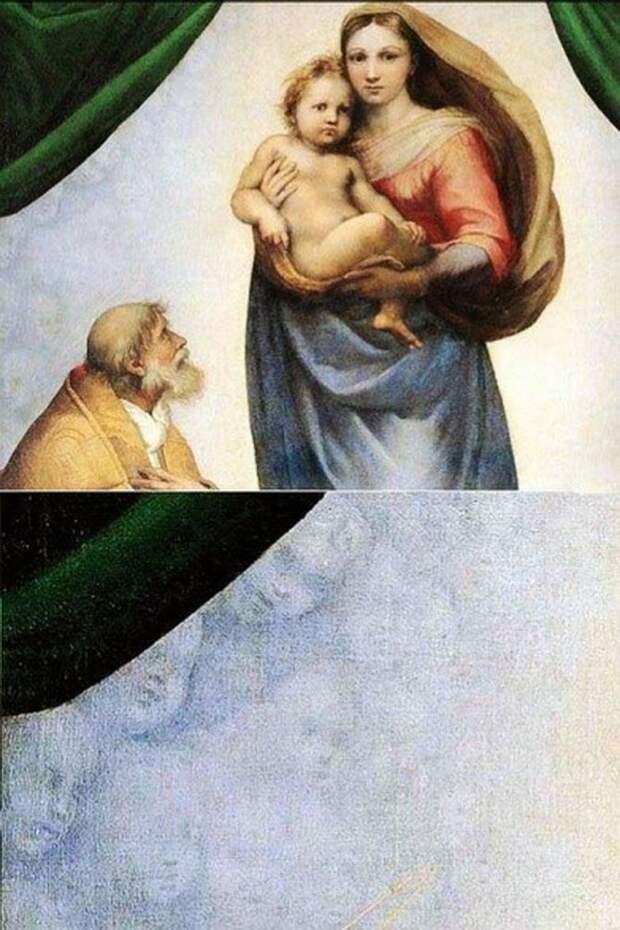

Небеса расступаются и нашим взорам открывается чудное видение – парящая в облаках Дева Мария с младенцем Иисусом на руках.

Мадонна держит доверчиво приникшего к ней младенца по-матерински заботливо и бережно.

В глубине картины, на заднем плане, едва различимые в золотой дымке, смутно угадываются лица херувимов, усиливая общую возвышенную атмосферу.

Присутствие этих крылатых карапузов, больше напоминающих мифологических амуров, придает полотну особую теплоту и человечность. По учению гностиков, это не ангелы=души умерших во младенчестве, а еще не родившиеся души, которые пребывают на небесах в предчувствии рождения и славят Всевышнего.

Зеленый цвет раскрытого занавеса указывает на милосердие Бога Отца к людям, ведь он послал сына на смерть ради спасения рода людского.

Во взгляде Младенца Христа читается решимость следовать воле Бога Отца, решимость принести себя в жертву ради спасения человечества.

И вместе с тем, это дитя телом, младенец, вскормленный юной Марией. Ручки-ножки в аппетитных, волнующих материнское сердце перетяжках.

Цитирую историка Стама: «его лоб не по-детски высок, и совершенно не по-детски серьезны его глаза. Однако в их взгляде мы не видим ни назидания, ни всепрощения, ни примиряющего утешения… Его глаза смотрят на открывшийся перед ними мир пристально, напряженно, с недоумением и страхом».

Ему ещё предстоит вырасти телом и окрепнуть духом, чтобы спасти этот грешный род людской.

Пока он не готов и ему страшно.

Взгляд полон надежды на то, что люди образумятся по-хорошему, без убиения невинных. Или нет?!

О римском понтифике Сиксте II доподлинно известно лишь то, что был он покровителем итальянского папского рода Ровере = «дуб», поэтому на его золотой мантии вышиты желуди и дубовые листья.

На святом престоле пробыл недолго — с 257 по 258 год — и был казнен при императоре Валериане по моде того времени - через отсечение головы.

Папа Сикст II, причисленный к лику святых, просит Марию о заступничестве за всех, кто молится ей перед алтарем. Папа снял с головы тиару понтифика в знак почтения перед Мадонной. Тиара состоит из трех корон, символизирующих царство Отца, Сына и Святого Духа. Ее венчает желудь — геральдический символ рода Ровере.

Рафаэль изобразил святого папу Сикста шестипалым— еще одна шестерка, зашифрованная в картине. Тем самым Рафаэль хотел обыграть оригинальное имя римского епископа, которое с латыни переводится как «шестой». Есть мнение, что наличие дополнительного пальца – всего лишь иллюзия, - зритель видит внутреннюю сторону ладони Сикста.

Правая рука указует на распятие ( картина, мы помним, заалтарная), а левая рука первосвященника прижата к груди — в знак преданности Деве Марии.

Мадонна

Дева Мария является святому Сиксту. Её босые ступни слегка касаются облаков.

Рафаэль смог добиться потрясающего эффекта невесомости Мадонны, задав контраст с утопающими в райских кущах полновесными фигурами святых Сикста и Варвары.

Почти бестелесная лёгкость Марии уравновешивается предгрозовой тяжестью, печалью её прекрасных глаз.

Сравним; все мадонны изображались смотрящими на младенца, - любование плодом чрева своего и счастье материнства во взоре.

Сикстинская Мадонна Рафаэля смотрит прямо и чуть вниз,одновременно доверчиво и дерзко в глаза смотрящему на неё.

Она знает, кто её сын и какая судьба ему уготована. Она несёт его нам, людям.

На крест.

В движении рук Марии угадывается инстинктивный мышечный порыв земной женщины: прижать тёплое родное тельце сына к своему телу и воспротивиться трагической судьбе.

Но нет, она несёт дитя людям. Покоряется воле всевышнего, ибо верит.

Это уже не жертва раболепного созданья, это смысл и суть материнства: верить в предназначение своего ребёнка и отпускать его в мир.

Рафаэль, возможно, писал мадонну с реального персонажа — своей возлюбленной, компилируя её черты с оттенками красоты всех виденных им женщин. То есть, это образ собирательный и, вместе с тем, вполне конкретный.

Таким образом Рафаэль воплотил не только стремление к идеалу, но и самый идеал, доступный смертному.

«Он творил всегда то, что другие только мечтали создать»Гёте

Поза Святой Варвары, ее лицо и потупленный взор выражают покорность и благоговение.

Святая Варвара была покровительницей Пьяченцы с тех пор, как в III веке втайне от отца-язычника обратилась к вере в Иисуса и была обезглавлена жестоким предком.

Именно Святой Варваре молятся осуждённые на смерть.

Когда разыгрывается последний акт трагикомедии бытия, человек вспоминает, что всегда просил лёгкой жизни...

И чего же он просит у великомученицы Варвары, отдавая себя в руки палача?

Увы, лёгкой безболезненной смерти.

О том же молит и Мария, молит за сына своего.

Но Варвара стыдливо отводит глаза: не в её это власти, всё предрешено, смерть Иисуса будет ещё более мучительной, чем Мария может предположить. Нет, нет сил у Варвары заглянуть в глаза матери этого младенца...

«Если бы мне показали картину Рафаэля и я не знал бы ничего о нем самом, если бы мне при этом сказали, что это создание ангела, я бы этому поверил»Карло Маратти

Работа над «Мадонной» была закончена в 1513 году.

До 1754 года картина находилась в монастыре Святого Сикста, пока ее не купил саксонский курфюрст Август III за 20 000 цехинов (почти 70 килограммов золота).

До начала Второй мировой «Сикстинская мадонна» пребывала в галерее Дрездена.

Но в 1943-м нацисты спрятали картину в штольню, где после долгих поисков ее обнаружили советские солдаты.

Так творение Рафаэля попало в СССР.

В 1955 году «Сикстинская мадонна» вместе со многими другими картинами, вывезенными из Германии, была возвращена властям ГДР и по сей день находится в Дрезденской галерее.

«Что за благородство, что за грация кисти! Нельзя наглядеться! Я невольно вспомнил Пушкина: то же благородство, та же грация выражения, при той же строгости очертаний! Недаром Пушкин так любил Рафаэля: он родня ему по натуре».Белинский о «Сикстинской Мадонне»

Пушкин и Рафаэль - навеки ровесники, равные по силе таланта, они покинули этот мир не дожив до 38 лет.

А вдруг, согласно гностическим представлениям Рафаэля, ему суждено было возродиться вновь через три века, воплотившись в гения русской лиры?

Как знать...

В России первой половины XIX века к «Сикстинской Мадонне» Рафаэля относились с благоговением.

Не случайно два столпа русской классической литературы, Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский, украсили репродукциями «Сикстинской Мадонны» свои рабочие кабинеты.

Чета Достоевских имела возможность не раз лицезреть этот шедевр высокого возрождения в Галерее старых мастеров Дрездена.

Фёдор Михайлович мог часами созерцать великое полотно великого мастера.

За это счастье он так полюбил и сам Дрезден, где прожил в общей сложности два с половиной года, наибольший свой заграничный период.

Здесь довольно жутковато (кроме галереи), но работать можно. Зато воздух удивительный...»(письмо от 19 мая 1867 г)

В холодной готике Дрездена он был покоен и доволен, здесь он вдохновенно писал, изливал душу в письмах к друзьям, здесь родилась его дочь Люба.

Сохранились дневники жены Достоевского, Анны Григорьевны «1867 г. Путешествие на Запад», где есть лаконичная запись: «Федор Михайлович выше всего в живописи ставил произведения Рафаэля и высшим его произведением признавал «Сикстинскую Мадонну».

Дрезден... Кто-то скажет, что это колыбель фашизма и родина Ангелы Меркель.

А для меня Дрезден, прежде всего, - Галерея Старых мастеров, дом "Сикстинской Мадонны".

Свежие комментарии